持ち家を購入するときに悩みの種の1つが「税金」ですね。

税金には毎年かかるものや、一度だけかかるものなど様々ですが、今回は一度だけ支払いが必要となる不動産取得税の支払い時期や金額について、実例つきで解説したいと思います。

我が家の例が参考になれば嬉しいです。

不動産取得税とは?

不動産取得税は土地や家などを購入、贈与したときにかかる税金になります。固定資産税と違って不動産取得税の支払いは一度だけです。

ちなみに不動産取得税は都道府県が課税する地方税となります。

消費税も固定資産税も支払っているのに、不動産取得税もかかるんかーい(怒)

不動産取得税の支払い時期はいつ?

不動産取得税の支払い時期は都道府県によって異なるものの、取得からおおよそ半年前後になります。

「家屋」の納税通知は手続きの関係上、「土地」よりも遅れることが多いようです。

我が家では取得してからほぼ1年後に届きました。忘れたころに届くので注意が必要です。

不動産取得税の金額は?計算方法は?

不動産取得税は、まずその不動産を評価したうえで「課税標準額≒固定資産税評価額」が算出されます。

固定資産税評価額は、住宅では建築費の40~60%程度、土地は時価の60~70%程度が水準とされるようです。決定された課税標準額に対して以下の税率を掛けたものが「不動産取得税」となります。

| 土地・住宅用家屋 | 課税標準額×3%※ |

| 住宅以外の家屋 | 課税標準額×4%※ |

ただし、土地も住宅用家屋も軽減措置があるため、実際にはもっと少ない金額で済みます。例えば、住宅の場合は以下のように計算されます。

| 条件 | 軽減措置後の課税標準額 | |

|---|---|---|

| 住宅用家屋 | 延床面積が50~240㎥ 以下の住宅 | (固定資産税評価額ー最大1,300万円)×3% ※認定長期優良住宅の場合は1300万円 |

これを具体例で計算してみると、以下のようになります。

3,000万円で購入した長期優良住宅の場合

- 固定資産税評価額=購入価格の50%⇒1,500万円と仮定すると、

- 課税標準額=(1,500万円-1,300万円)×3%=6万円

土地や住宅の種類によっては軽減される金額が異なるので、詳しく知りたい方は以下のサイトを参考にしてみてください。とても分かりやすいです^^

我が家のスペックと実際の金額を紹介

ここからは、我が家の不動産取得税がいくらだったのか紹介していきます。支払金額の目安のために、我が家のスペックをサラッとまとめると以下のようになります。

| ハウスメーカー | 一条工務店「i-smart」 |

| 住宅構造 | 部分共有型の二世帯住宅 |

| 共有 | 玄関、風呂 |

| 分離 | キッチン、洗面所、トイレ |

| 生活人数 | 6~7人暮らし |

| 住み分け | 1階:妻の両親+祖母 2階:僕たち夫婦+子ども(2人予定) |

| 延床面積 | 167.98㎡(50.80坪) ・一階:90.87㎡(27.48坪) ・二階:77.11㎡(23.32坪) |

| 施工面積 | 177.21㎡(53.61坪) |

| 太陽光パネル | 10.5kW |

| 建物購入金額 | 4,585万円 |

| 減額適応 | 有(新築・認定長期優良住宅) |

二世帯住宅なので、床面積や構造は一般的な世帯とは異なると思いますがご参考までに^^

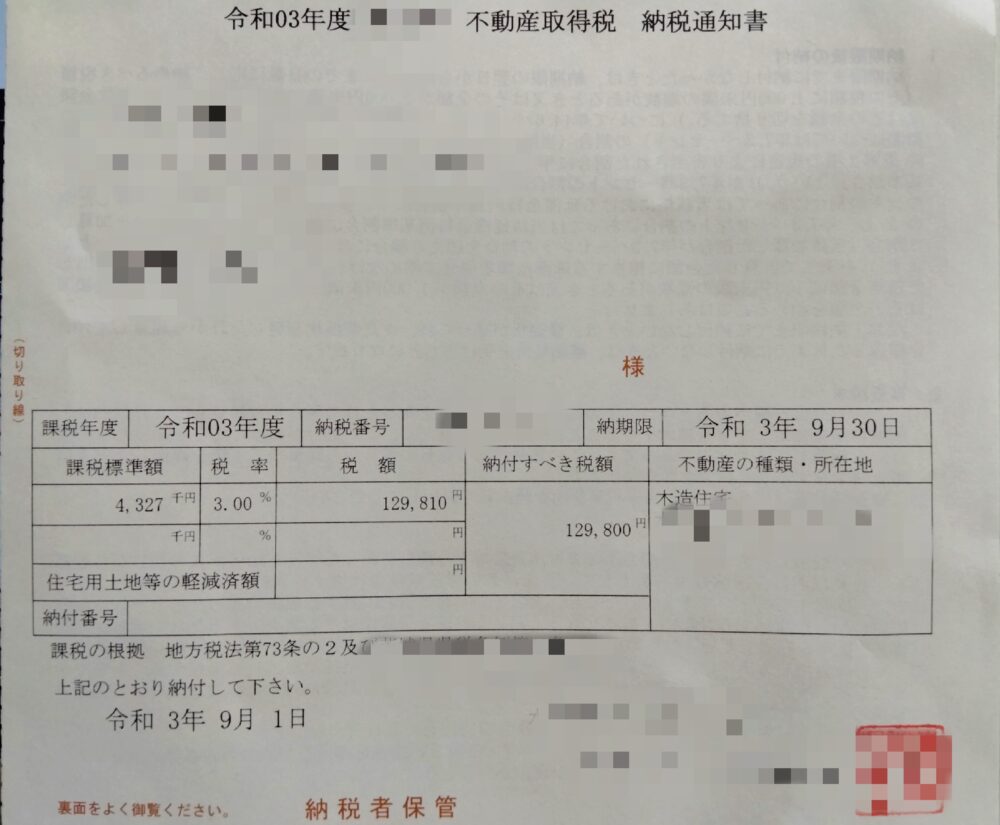

そして実際の金額はこちら↓

- 課税標準額(軽減措置後)=4,327,000円

- 不動産取得税(住宅用家屋)=129,800円

安くない金額ですね(白目)

ちなみにこの通知書から我が家の固定資産税評価額を計算すると、以下のように推測できます。

- 4,327,000円+13,000,000円=16,327,000円

4,585万円で買ったのに評価額は65%offされてます。

泣けますね( ;∀;)

【参考】固定資産税の評価額と不動産取得税の評価額が違う件について

それぞれ計算してみると数字が合いませんでした。なぜかわからず混乱していたのですが、とても分かりやすいQ&Aがあったので紹介させていただきます^^

⇒「不動産所得税と固定資産税とでは何か違うのですか? 」

要するに、取得した不動産の価値を評価した時期が違うということみたいです。

不動産取得税に使用する評価額:購入時点の評価額

固定資産税に使用する評価額:翌年(基準年度)時点の評価額

まとめ:不動産取得税もなかなか高い

不動産取得税は一度の支払いだけで済む地方税です。しかしその金額もなかなかバカにできないものですね。

我が家の場合、おおよそ13万円徴収されてしまいました。家を買うのは本当にお金がかかります(-U-)

不動産取得税は軽減措置があるものの、きちんと申請しないと適応されない地域が多いので申請漏れの無いよう気を付けてくださいね。

ではまた。

コメント